中学校

学校生活

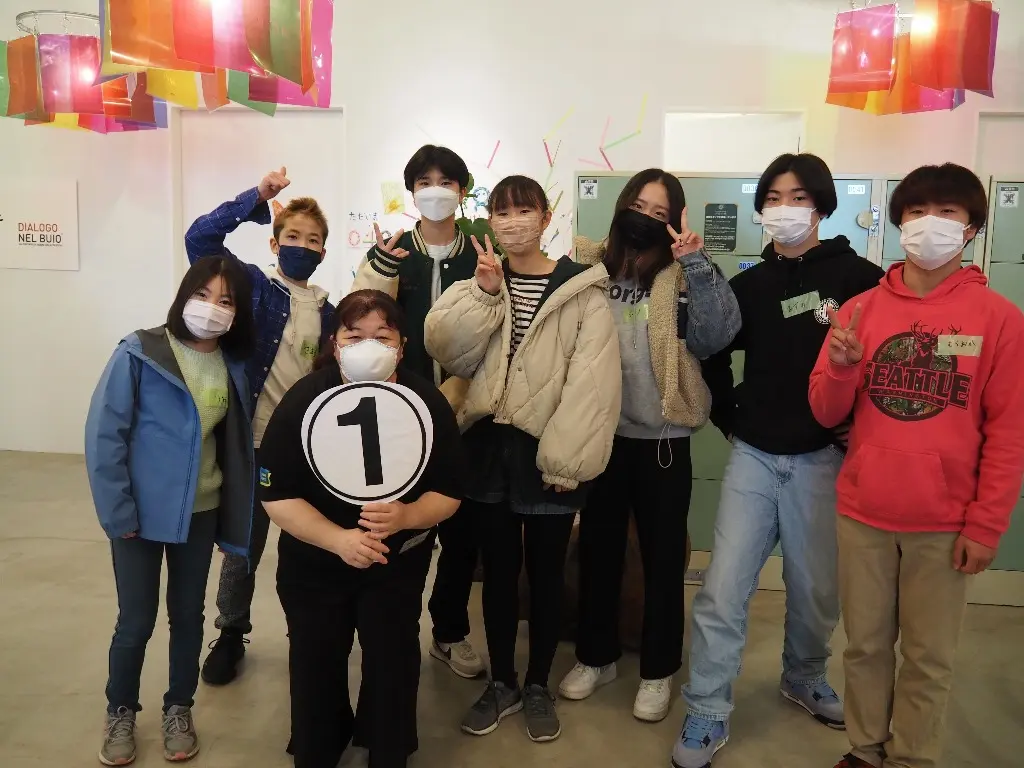

9年生有志で、ダイアログダイバーシティーミュージアム「対話の森」に行ってきました

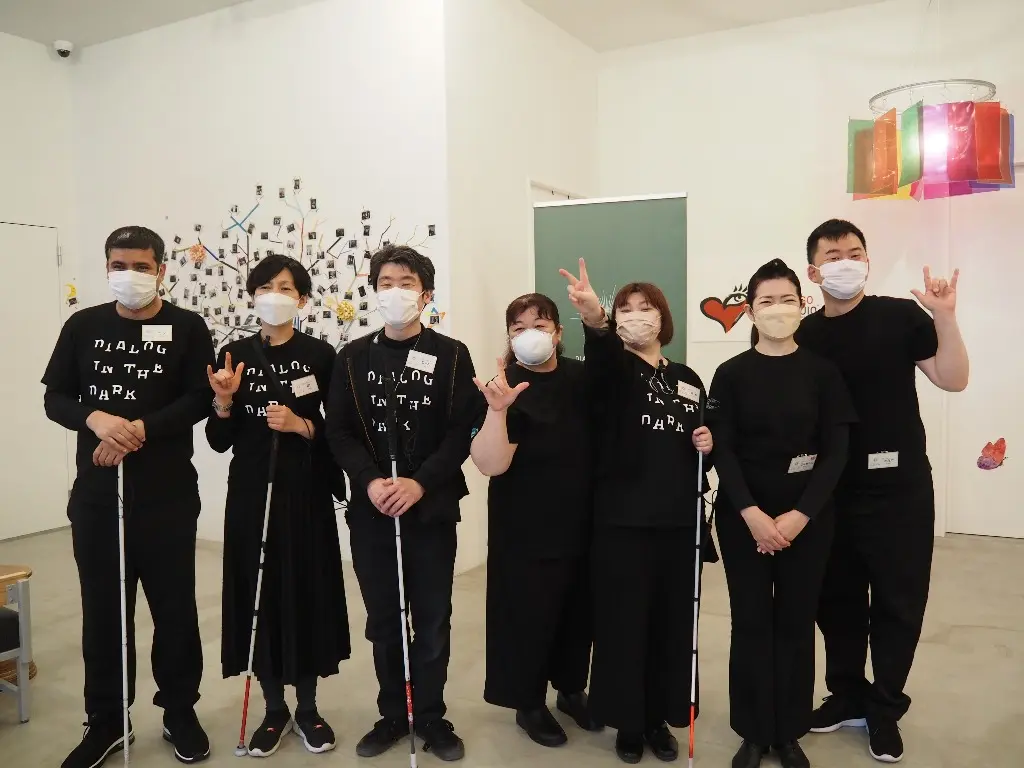

3/29(火)に、9年生39人とダイアログ・ダイバーシティーミュージアム「対話の森」で、ダイアログ・イン・ザ・ダークとダイアログ・イン・サイレンスを体験してきました。

「対話の森」は、2020年に竹芝にできた真っ暗な空間や音のない空間で、それぞれ視覚や聴覚以外の様々な感覚やコミュニケーションを楽しむミュージアムです。昨年の11月に上田・小畑で体験してきましたが、たくさんの驚きと発見があり、ぜひ9年生にもこの時間を共有したいと企画しました。当日は、日常生活の中では意識していないと通り過ぎてしまう「世界」で、いつもとは違う五感を使って“ダイアログ(対話)”する時間を楽しんできました。

今回は、クラスを超えてランダムにチーム分けしたので、チームのメンバーにもアテンドしてくださる方ともドキドキの対面。

「後ろにいる人、何だろう?」「あ!耳が聞こえないアテンドの方たちに、今、話していることを手話で伝えているんだ!」それに気づくと、拍手の仕方も自然に変わっていきました。耳が聞こえない方には手話で、目が見えない方には手をたたいて、拍手。こんな風にさっと変えていける9年生たちのしなやかさが嬉しくなります。

サイレンスの体験では、ミュージアムの外にも出ていきます。耳の聞こえないアテンドの方に、聞こえる音をどう伝えるのかをいろいろ考えながら歩いたようです。

あるグループの散策をのぞくと、近くのショッピングモールへ。カフェのところで立ち止まって、それぞれのメニューを手話ではどう表現するのかをクイズで楽しんでいました。ある飲み物の手話を見て、9年生が「紅茶!」と答えると、アテンドの方が「正解!」というようなジェスチャーですぐに反応。すかさず答えた子が「どうして私の声は聞こえていないはずだし、マスクもしているから口の動きもわからないのに、正解したってわかったの?」。秘密は表情。手話通訳をしてくれるスタッフの方が傍らにいたのですが、その方が「正解!」というようなパッと明るい表情をされたのを見て、当たったということがわかったのだそうです。「すごーい!」とみんなで感嘆してしまいました。

ふりかえりの時間には、自分の名前の手話を教えてもらっていました。

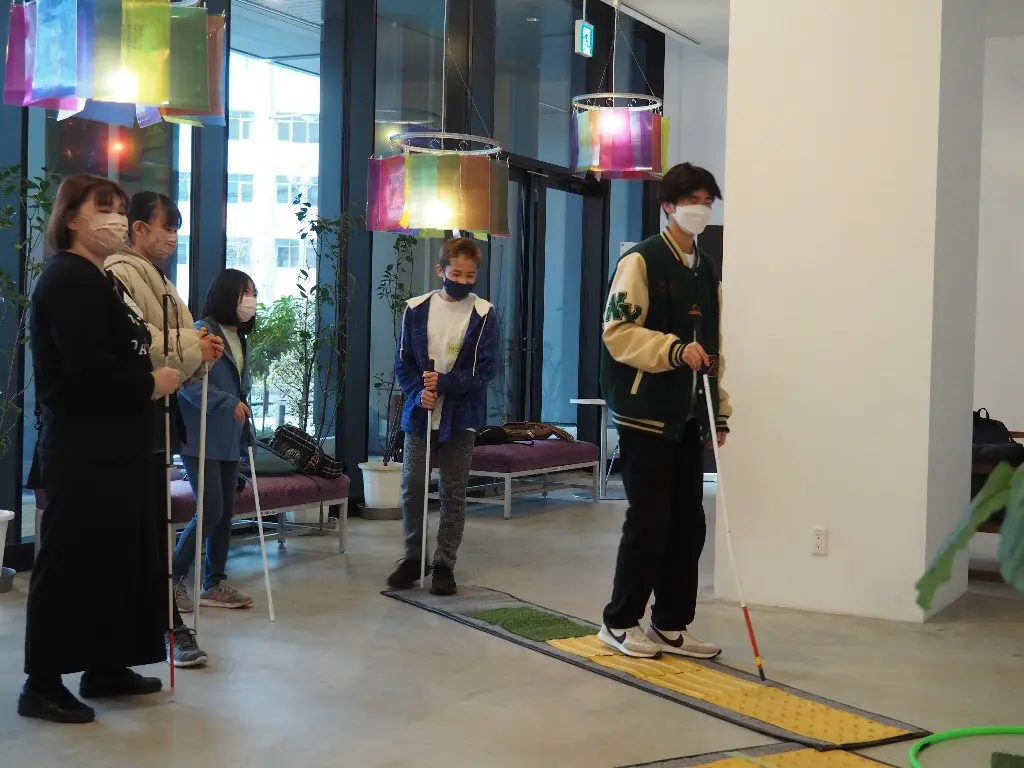

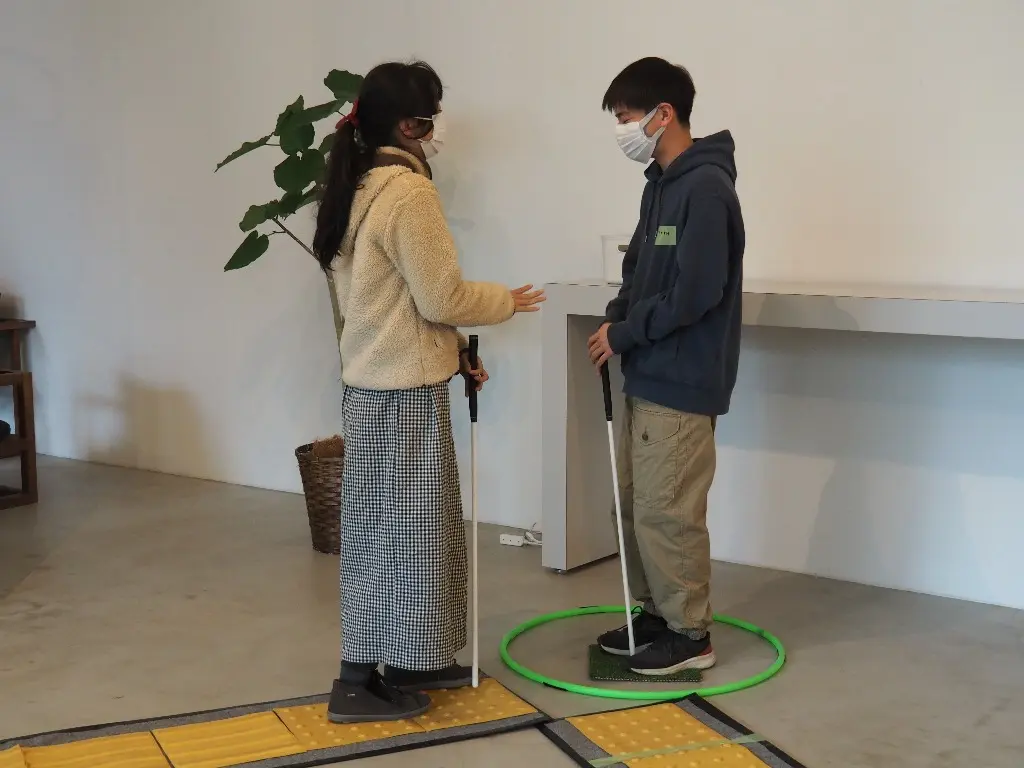

ダークの体験では、真っ暗闇の部屋に行く前に点字ブロックと杖を使ってゲーム。

まずは、目をつぶって杖を使って、点字ブロックから外れないように、そして途中にあるフラフープの「池」に落ちずに歩くことがミッション。見えないと怖いし、不安になります。すると周りにいる子たちから「そのまま進んで大丈夫!」「ちょっと落ちそうだよ」「もう少し右に行って!」と声がかかります。声をかけてもらえると、安心できることがわかったようです。

慣れてきたらどんじゃんけんゲーム。じゃんけんも「ぐー」「ぱー」と声を出して言わないと勝ったのか負けたのかわからないことに気づきました。

そんな中、ある9年生が一緒にどんじゃんゲームで遊んでいるアテンドの方が負けて戻ってくる度に、その方の杖を優しくトントンと叩いていました。「どうして、トントンしているの?」と聞くと、「きっとどの辺に何があるかはわかっていると思うけど、最後尾がどこかはわかりにくいかもしれない。だから、合図したほうがいいかなと思って。」とのこと。彼なりの行動にアテンドの方も気づいてくださり、そのたびに「ありがとう」と声をかけてくれます。お互いの心が通じ合ったなぁと、見ている私がとても温かい気持ちになりました。

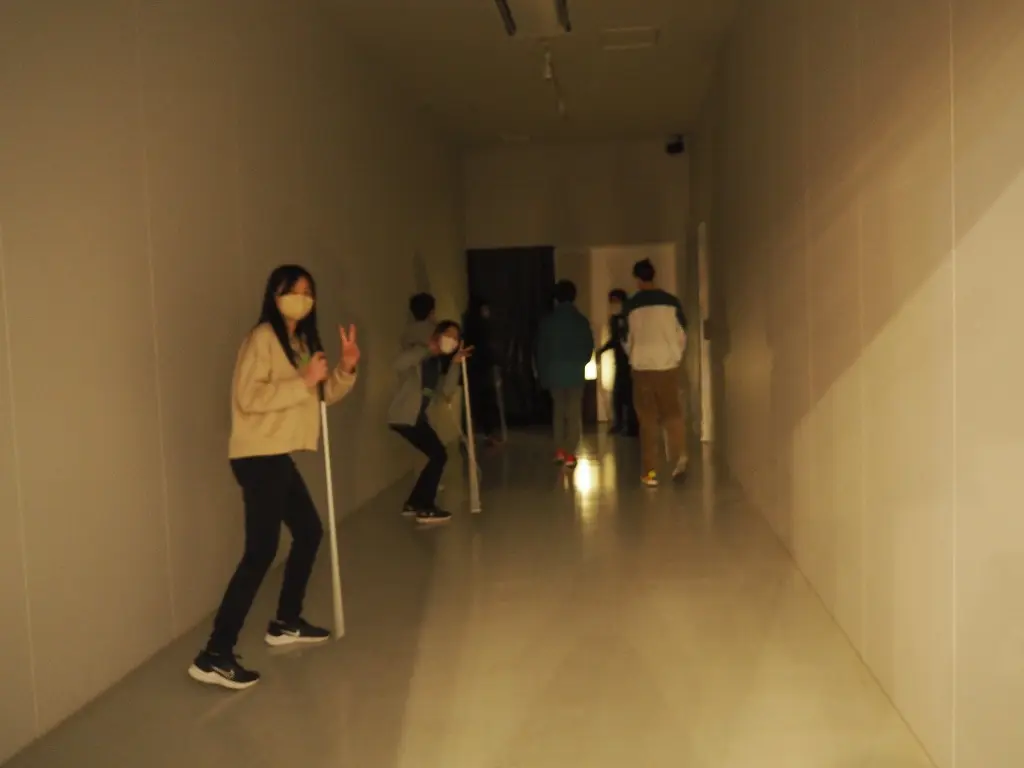

そして、真っ暗闇の空間へ。

「本当に真っ暗で何も見えなかった!」「アテンドの方が、何も見えないはずなのに、ゴミ箱の場所を知っていてびっくりした!」「見えないけど、ボールがどこにあるのかがわかった!」と、戻ってきた9年生からそれぞれのびっくり報告がたくさん聞こえてきました。

あっという間の3時間でした。

関わってくださったアテンドの皆様、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

なお、今回、クラウドファンディングで集められた支援金「対話の森子ども5000人体験プロジェクト」により、無料で体験させていただきました。ありがとございました。

<参加者の感想>

★視覚障害のある人を体験する時、1班を担当してくれたハチさんがすごく明るくて楽しかった。もし私が視覚障害を持っていたら、ハチさんみたいに明るくできないと思う。でもハチさんはいつも笑顔でした。何不自由ない私は、ハチさんみたいにに障害だってない。でも、ハチさんみたいに明るく、笑顔ですらないと思う。私がいますぐ目が見えなくなったら、私はハチさんみたいに明るく、笑顔ですらないと思う。私がいますぐ目が見えなくなったら、私はハチさんみたいに明るく笑顔でいられるだろうか?たぶん私はできないと思う。ほんとうにハチさんはすごいと思う。たぶん、なにも見えなくて不安なのに、明るく笑顔でいられるのはすごいし、すごく尊敬できる。

★アテンドの方は、目や耳が不自由なのに、他の人と同じように行動できるというのがすごいと思った。

★今回の体験では「障がい」というかべを全く感じなかった。言葉を使わなくても、コミュニケーションできたときはうれしかった。いろんな人と仲が深まった気がした。アテンドさんには、どうしてあんなにコミュニケーションが上手にとれるのかを聞いてみたい。それぞれが人生を楽しんでいて、とてもいいなと思った。

★目が見えなくてもちゃんと周りの人とコミュニケーションがとれたのが意外でした。

★この体験をする前までは障害者を見かけたらかわいそうと思うだけだった。しかし、体験後、ふつうに暮らす毎日にも細かい工夫や努力をしていることを知った。例えば、耳が不自由だと何らかの事情で道を教えてほしい時、手話を使える人を探さなくてはいけないなど。こういう場合は助けてあげたい。目の見えない体験はホールが広くて迷わないか不安になった。そのため、声が聞こえるほうに歩いた。目が不自由だと耳がとても重要で、耳を頼りに行動することが分かった。

★耳が聞こえない方の体験は音の大きさや長さを伝えるのはある程度簡単だったけど、音色とかその音を表現するのが難しかったです。でも、身振り手振りで手話や指文字が分からなくても伝えられるんだなと思いました。目が見えない方の体験は杖を左右に動かすのが予想していたよりも難しかったです。でも暗闇のときは、いつもなら隠れんぼできない場所で隠れられたり、いつものみんなじゃないような感じで楽しかったです。本当の真っ暗闇だと自分が目を閉じているのか開けているのかわからなくなりました。

★真っ暗なやつは、自分たちはいつも目が見えているから楽しかったけど、目の見えない人はいつもこの状態なのかって考えると、とても不便に感じた。音が聞こえないやつも同様に、自分たちは少ししかやらないから楽しいと思えたけど、これがずっとって思うと、とても大変なんだなと思った。

★目の見えない人の気持ちがよく分かった。安全な部屋の中だったから楽しく移動や話などができたけど、ふつうは車などが行き来しているから、そんな余裕がもてないと思った。

★普段、手話とか点字とかって、あんまり考えたりしたことがなかったから、実際、体験してみて覚えることもたくさんあったし、もし目が使えなくなったり、耳が使えなくなったら、私は生きていけるのか、ちょっと不安になった。でも、障害があっても体で会話したり、お互い声をかけあったりして楽しんだりできることを知れて良かった!!また行きたい。

★暗闇での対話が心に残りました。目が見えないまま“公園”で対話したのですが、そこの景色がどのようになっているのか、最後まで見ることができませんでした。さわったものや行動した広さなどから想像するしかありません。目が見えない人達はそのような思いを常にしているのだということを体感しました。また、暗闇では、どのようなっているのか分からない不安から、あまり話をしたことがない同級生とたくさんの会話ができて楽しかったです。

★最初は暗闇とか怖いな、と思ってたけど、体験してみると楽しかった。これを毎日、ずっとと考えると辛いけど、体験だけだと楽しかった。聞こえない、手話などで伝えるのはけっこう難しかった。音がどんな感じで聞こえてくるのか、っていうのを身振り手振りだけで伝えようとしても思いつかなくてチームのみんなと苦戦…。これをやってみて、手話とか将来的にできたらかっこいいなって思った。

★目が見えない、耳が聞こえない人のことをあまり感がフェていなかったのだが、体験してみて、思わず五体満足でよかった!と思ってしまうほど、目や耳が不自由だと大変だった。特に、目が見えない暗やみが、すごく何も見えなくて人の足音などのふだん別に気にしていないことがすごく重要な手がかりになるのだと思った。これからは、町なかで体が不自由な人がいたらもっと手助けしていきたいと思った。

引率 上田(理科担当)&小畑(社会担当)